La Mélancolie de la "Vanitas"de Montaigne à Hamlet

- InLibroVeritas

- 31 oct. 2020

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 4 mai 2023

Extrait de :

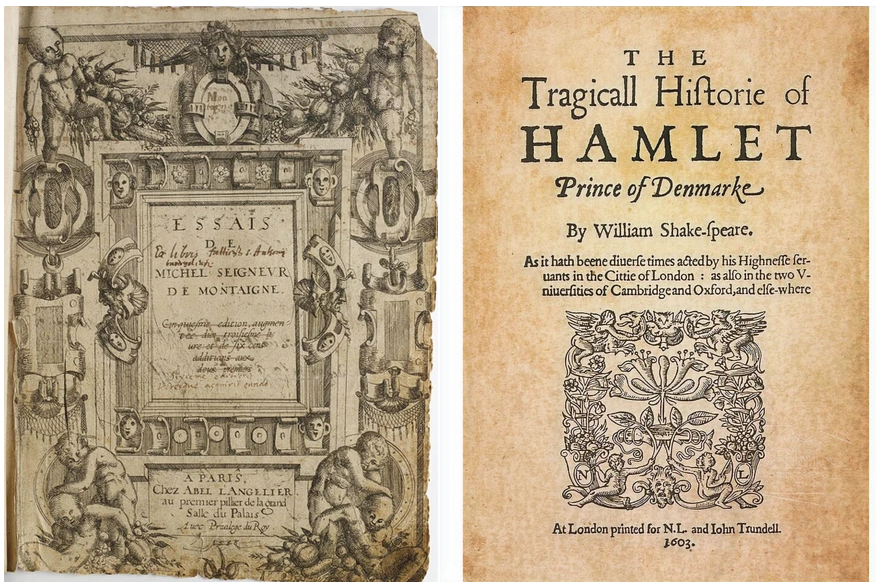

La mélancolie de la « vanitas » : de Montaigne au Prince Hamlet

par Géralde Nakam

"Comme Montaigne, Shakespeare, ou du moins son héros Hamlet, reconnaît en lui-même avec inquiétude le tourment propre aux « mélancoliques » de la Renaissance. Tous deux pratiquent le seul antidote à ce mal, et à sa dérive redoutée, la folie : le gnôthi seauton, qui oriente chaque « essai » de Montaigne, et dont l’intense exigence de lucidité commande aussi les monologues d’Hamlet.

Le sentiment de l’absolue « vanitas » de toute chose et d’eux-mêmes, le sens aigu de la mort et sa tentation, ou sa fascination, les habitent tous deux, avec pourtant un amour épicurien de la vie. Chez Montaigne, la vie l’emporte, avec sa liberté, qui s’exerce dans chaque essai, et grâce à son livre, son refuge et son salut. Torturé par l’assassinat de son père, par l’ignominie de sa mère, la mort d’Ophélie, habité par le sens du péché, Hamlet est pris au piège d’un mauvais destin, dans un univers fermé par la prédestination.

Voici deux personnages en vis-à-vis. Ils pourraient dialoguer ; le second, en tout cas, interroger le premier. Celui-ci, vêtu de noir, se tient seul, à l’écart, dans une assemblée bruyante, et brillante. Ce jeune homme méditatif (il évoque toujours pour moi un Titien) pense à la mort, « qui nous tient au collet ». Il observe ces invités joyeux, des morts en sursis, comme lui-même… Des années plus tard, devenu écrivain pour « s’essayer » à comprendre et à maîtriser sa pensée dans le soliloque continu d’un livre, il s’en souvient, et en marque ses premiers autoportraits :

"Je suis de moi-même non mélancolique, mais songe-creux. Il n’est rien de quoi je me sois dès toujours plus entretenu que des imaginations de la mort : voire en la saison la plus licencieuse de mon âge, parmi les dames et les jeux, tel me pensait empêché à digérer à part moi quelque jalousie, ou l’incertitude de quelque espérance, cependant que je m’entretenais de je ne sais qui, surpris les jours précédents d’une fièvre chaude et de sa fin au partir d’une fête pareille, et la tête pleine d’oisiveté, d’amour et de bon temps, comme moi, et qu’autant m’en pendait à l’oreille."

Le second, vêtu de noir aussi, dans son « manteau couleur d’encre » – il est en deuil – et au dedans l’âme plus en deuil encore dans sa « couleur de nuit », tient à la main ici un livre, là un crâne, ou une épée. Lui aussi aurait pu être le modèle d’un des portraitistes de la Renaissance, de la manière d’un Bernardino Licinio, ou mieux, d’un Salviati, d’un Pontormo.

Enfermé en lui-même, il examine la pensée qui le hante, de soliloque en soliloque: tant sa solitude est totale, car il lui est interdit de se confier. Un mort l’obsède, et sa propre mort. La tentation du suicide l’a saisi et se fait jour dès sa toute première méditation (« Oh ! si cette chair trop consistante pouvait fondre… »), avant même les révélations du spectre, et jusqu’à la poignante interrogation que l’on sait :

"Mourir, dormir — Pas plus […] Dormir, rêver peut-être."

Propos qui semble faire écho à cet autre, du premier :

"Si c’est un anéantissement de notre être, c’est encore amendement d’entrer en une longue et paisible nuit. Nous ne sentons rien de plus doux en la vie qu’un repos et sommeil tranquille et profond, sans songe."

Sans le support de ces deux portraits, que j’avais dans l’esprit, je ne me serais pas risquée dans cette gageure, d’une "outrecuidance démesurée", dirait Montaigne, d’oser parler de Shakespeare, du Prince Hamlet, qui plus est, et pire encore, dans un rapprochement a priori aussi incongru peut-être que la rencontre surréaliste « d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une table d’opération ».

Qu’y a-t-il de commun, en effet, pour ne prendre que deux éléments entre l’étudiant de Wittenberg nourri de luthéranisme, pénétré d’un sens du péché paulinien, augustinien, irréductible, et une pensée que, semble-t-il, le péché ne concerne pas et qui se refuse à évoquer les mystères de l’au-delà ? Entre la représentation du désastre absolu conçu par Shakespeare à travers la destruction et l’autodestruction de son héros, et, au contraire, les représentations diverses que Montaigne découvre de lui-même, d’essai en essai, pour se connaître et entraîner son lecteur à se construire avec lui, à « se bâtir » – pour reprendre sa métaphore biblique ?

Rien de commun, donc, sinon deux données : la présence des Essais dans Hamlet, et la « mélancolie ». Non seulement Shakespeare a lu Montaigne, mais Hamlet le lit en scène. Ce sont les Essais, je pense, qu’il tient à la main en se promenant dans la galerie où Polonius vient le rencontrer :

– Que lisez-vous, Monseigneur ? – Des mots, des mots, des mots…

Et il lui lit, sauf erreur, un extrait de « Du Repentir » … façon Hamlet. J’y reviendrai.

Quant à « l’humeur noire » de la Renaissance, dont la Mélancolie trop studieuse, pensive et triste, gravée par Dürer est l’allégorie et l’emblème, elle est, me semble-t-il, depuis Pétrarque d’ailleurs, constitutive d’une époque consciente qu’elle « renaît » sur des ruines et se nourrit de morts. Cette ambiguïté la traverse tout entière, d’un siècle à l’autre de sa diffusion à travers l’Europe.

Définie, mais sans cesse réinterrogée, à travers traités médicaux et problèmes philosophiques, la mélancolie ne s’associe pas seulement au génie créateur, dont elle alimente l’inquiétude ou l’exigence, à son examen constant et répétitif, à sa pensée sur le qui-vive, à sa quête. Elle apporte une alerte en soi, le pressentiment d’une menace, une terreur peut-être, et la conviction, selon les cas, redoutable, paralysante, de la vanité de toute chose.

C’est l’excès de cette humeur fondamentale de toutes les typologies du temps, qui fragilise et peut déséquilibrer la psyché, alors envahie par une souffrance qui va, selon les degrés du mal et son histoire dans l’individu, d’une anxiété tenace à la plus destructrice des détresses. Pour Aristote, elle est la marque même du génie, et c’est « par nature » et non « par maladie » que le mélancolique est un être d’exception.

Un Timothy Bright, au contraire, observant le tourment qui ravage une conscience pénétrée du sentiment de sa faute, s’ingénie à dissocier ce scrupule, moral et religieux, de la mélancolie. L’une, dit-il, est une maladie de l’imagination qui travaille l’être jusqu’à lui faire « perdre le goût de la vie », l’autre concerne la conscience affligée de son péché. L’une relève de la médecine, l’autre de la foi. Cependant, le composé des deux se rencontre, d’autant plus que le mélancolique est plus que quiconque exposé au tourment religieux. Satan même profite de son mal et « s’active » pour jeter dans le désespoir le malheureux, et le porter alors à des violences envers soi-même et envers les autres. Shakespeare a lu ce Traité de la Mélancolie, publié en 1586.

Mais d’un autre côté, il est un antidote, précisé par les néo-platoniciens, et notamment par Marsile Ficin, contre l’excès de ce mal et ses périls de perte d’identité, de déchéance morale et mentale, d’évolution fatale vers la folie : le principe socratique du gnôthi seauton, recommandé par l’oracle de Delphes, et par lequel Montaigne termine son essai « De la vanité ».

Ce principe de sauvegarde est constamment à l’œuvre dans les Essais, il y commande l’auto-analyse et l’invention de l’autoportrait. Il inspire et conduit aussi les monologues qui scandent si admirablement la tragédie d’Hamlet, la méditation intérieure et tourmentée de son héros. Introspectifs, imaginatifs (penser à « De la force de l’imagination » de Montaigne), grands liseurs de livres anciens et modernes, nos personnages sont instruits des théories en vogue sur la mélancolie : nature ou maladie ? si maladie, selon quels degrés, dans quelles proportions du mélange des humeurs ? génie ou culpabilité ?

Dans le miroir de ces conceptions, ils se voient, se craignent mélancoliques. Leur époque tumultueuse et déchirée les y invite aussi. Montaigne et Shakespeare n’ont pas seulement en commun les sources livresques de leur érudition, et le même livre des Essais, mais cette « melancholia » en eux dans laquelle ils lisent et se sourcent, pour la comprendre, peut-être la combattre, ou y succomber.

(...)"