Portrait de Dostoïevski, par André Suarès

Dernière mise à jour : 11 nov. 2024

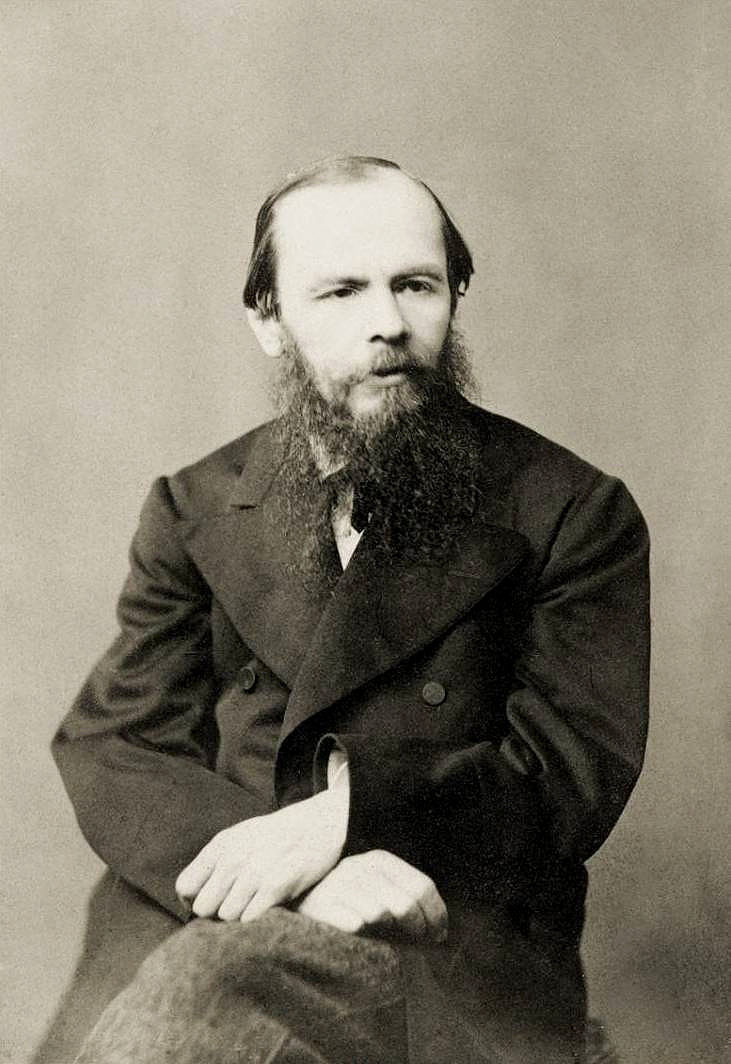

Dostoïevski en 1876

André Suarès

Dostoïevski

(1911)

[Essai paru dans la Grande Revue, puis dans les Cahiers de la Quinzaine ; repris dans Trois hommes: Pascal, Ibsen, Dostoïevski, éditions de la Nouvelle Revue française, Paris, 1913.]

IMAGE

De taille moyenne, il était petit pour un Russe. Nerveux et saccadé, il y avait de l’inquiétude en tous ses gestes, une sorte d’attente fébrile. Ou bien, l’action lasse, l’allure lente, il semblait abattu et comme enseveli. Un homme agité ou défait, toujours en frisson, ou en sueur, toujours en peine. Je sens son odeur de peau fiévreuse et mouillée. Mécontent, il paraissait vieux et malade. Et, soudain, le contentement lui rendait l’air de la jeunesse.

On ne pouvait rien remarquer en lui, quand on avait vu sa tête. De tout son corps, Dostoïevski n’était que l’homme d’une tête. Il l’avait grosse, vaste, forte en tous sens : chaque trait violent, puissant, rude même ; et l’expression totale, pourtant, pleine de douceur et de finesse.

Le cheveu rare et pâle, couleur de cendre ; sinon chauve, dépouillé sur les tempes, et le front très nu, de bonne heure. Ce front n’en paraît que plus grand, haut et large, à

deux fortes bosses au-dessus du pli qui le divise, entre les sourcils. Jeune homme, il a dû ressembler au prince Muichkine, qu’il a seulement lavé de toute chair, et décharné jusqu’à le rendre exsangue. La barbe est pauvre, irrégulière, longue d’ailleurs, roussâtre, à reflets gris.

Il a de grandes oreilles, hautes et épaisses, plus longues que le nez. Des poches sous les yeux, et deux fossés de rides, un double ravin des narines aux lèvres. Toute la face est large et maigre, avec de gros plis. À la joue droite, s’arrondit une verrue bien populaire.

Et voici les yeux, qui sont toute la vie. Clairs, pâles, de vieille ardoise, assez reculés dans l’orbite meurtrie, ils sont étroitement bridés du haut, et cousus par la paupière supérieure au sourcil. Ils sont pleins de tristesse voilée, où perce une pointe de feu, le grain noir de la prunelle, qui tantôt s’éteint dans la rêverie, tantôt luit en vrille.

Sous les sourcils froncés, quel regard admirable ! Présent, et à l’affût, mais non pas de ce que voit le monde : il cherche la profondeur ; il guette l’homme intérieur ; il plonge au-dedans ; il dépasse l’apparence, Il ne tient pas à rien cacher de lui-même, ni ses sentiments, ni ses idées. Avec une attention passionnée, il se donne. Il offre à toutes peines toute la douleur dont il dispose. La souffrance est toujours présente. Dostoïevski est le grand cœur, que je trouve sain malgré tout, parce que la grandeur, selon moi, est la seule santé.

Regard d’un terrible sérieux, et presque dur, tant il surveille, sombre, le moment de bondir sur sa proie. Mais une immense tristesse y réside. Une tristesse religieuse, et quasi populaire : la tristesse de la misère, la tristesse du charpentier qui essaie les bois de la vie, qui fait voler tous les copeaux de la conscience, et qui entasse la sciure pour boire le sang répandu. Voilà l’homme de douleur, s’il en fut un. Et il est bon, même s’il est injuste : ses lèvres le disent, excellentes, épaisses, obstinées et généreuses. La contrariété lui tordait la bouche, d’un mauvais sourire ; et la satisfaction du cœur y ramenait une gravité nourrie d’innocence.

La douleur est derrière tous les traits de cet homme.

Pour saisissant qu’il soit, son aspect me séduit moins par ce qu’il montre de l’homme, que par ce qu’il en cache. Le visage de Dostoïevski est un masque, s’il rit. Mais au repos des muscles, quand il médite, le visage de Dostoïevski est le reflet, surgi dans l’ombre, d’un autre visage tourné au dedans. Caractère étrange, d’une intensité rare : l’homme visible est le spectre de l’homme intérieur.

De là, que tout est douleur sur cette figure : le grand front, aussi haut que vaste ; la ride entre les deux sourcils ; les petits yeux aigus et couverts, qui s’enfoncent sous la brume des peines, enchâssés au cercle des larmes ; et la bouche entr’ouverte, comme les enfants dans les sanglots : tout est profondeur douloureuse au fantôme de la face. Chaque trait est une ligne qu’il faut suivre, pour passer de la chair jusqu’à l’âme, et pour s’enfoncer dans le secret ou dans les repaires de l’homme intérieur.

La sensibilité d’un tel homme est sublime.

Ce que Stendhal est à l’intelligence pure, et à la mécanique de l’automate, Dostoïevski l’est à l’ordre et à la fatalité des sentiments.

Stendhal atteint au fond des passions par l’analyse de leurs effets, et des actes. Dostoïevski touche au plus secret des esprits par l’analyse des sentiments et des impressions qui les déterminent. Dostoïevski est le prodige de l’analyse sentimentale ; et il est le plus grand inventeur que l’on sache en cet ordre. Avec des moyens opposés, ils ont la même puissance ; mais de Dostoïevski à Stendhal, il y a la même différence qu’entre la géométrie de Pascal et l’analyse de Lagrange. Pascal voulait résoudre tout problème par la considération visible des figures.

Ainsi Stendhal : tout comprendre. La mathématique moderne veut approcher l’essence du nombre par la détermination de l’élément intérieur, et par le fin discernement du symbole. Ainsi Dostoïevski : tout pénétrer. Stendhal et Dostoïevski sont dans les passions ; et rien ne les intéresse, rien ne les retient que d’y être. Stendhal les montre, comme un sculpteur qui modèle ses formes. Dostoïevski les anime, et vit en elles comme un autre Pygmalion. Stendhal tient tous les fils du drame, et il s’en amuse quelques fois. Dostoïevski ne joue même pas le drame des passions : il est sur la croix avec elles.

Entre les plus intenses, homme insatiable de sentir l’homme vivant. Dostoïevski, sensible à toute vie, et aux bêtes, d’un cœur si juste, malgré tout, revient toujours à l’homme. C’est le fond de l’homme qui l’occupe d’un souci constant. Tout est en fonction de l’homme pour lui, et même toute la nature.

C’est en vertu de ce sentiment insondable, du moins je l’éprouve ainsi, que Dostoïevski, ayant découvert la croix et Jésus-Christ, n’a jamais pu voir la vie que sur la croix et en Jésus-Christ. Étant au bagne, une femme pieuse, qui visitait les prisons, lui fit don de l’Évangile. Le vrai Dostoïevski date de ce moment. Il avait, de tout temps, beaucoup lu la Bible ; mais il n’avait pas laissé son âme interpréter la lettre. Le cœur est le truchement qui révèle un texte divin.

L’art de Dostoïevski est une peinture directe de l’intuition. Voilà pourquoi tout, chez lui, étant si vrai, semble du rêve. Il faut y consentir, pour bien l’entendre ; et cet accord ne se fait pas du premier coup, ni même du second."